Cette semaine, j’ai le plaisir de vous présenter un livre de morale qui, à n’en pas douter, provoquerait un énorme scandale aujourd’hui. Et pourtant, comme tout manuel scolaire, il reçut en son temps l’autorisation des autorités compétentes pour être diffusé dans les écoles.

Cette semaine, j’ai le plaisir de vous présenter un livre de morale qui, à n’en pas douter, provoquerait un énorme scandale aujourd’hui. Et pourtant, comme tout manuel scolaire, il reçut en son temps l’autorisation des autorités compétentes pour être diffusé dans les écoles.

L’extrait n°1 est représentatif des livres de « lecture morale » de l’époque : une préface pavée de bonnes intentions, avec le ton incantatoire qu’appelle le genre.

L’extrait n°2 nous met beaucoup plus mal à l’aise. Sous couvert de dénoncer les préjugés, il n’hésite pas à faire la part du vrai et du faux parmi les qualités et défauts de la « race juive »…

Une leçon de « morale édifiante », écrite en 1927 (bien avant les « années noires ») qui révèle entre les lignes combien la « civilisation française » était contaminée par les relents de l’Affaire Dreyfus, et comment la sage école laïque abordait le sujet de la tolérance… en mêlant, sans complexe, condescendance et insinuation !

Source : MARTINON (Suzanne) & DESPIQUES (Paul) - Paul Defrance - Histoire d’un petit citoyen français –

(Paris, Librairie Delagrave, 1ère édition, 1927, 192 pages, 12 sur 18,5 cm)

EXTRAIT N°1 -

« L’éducation est la pierre angulaire de toute vie humaine. Or, elle n’est plus aussi en honneur qu’autrefois dans les familles, et c’est là un danger sans cesse plus menaçant, auquel il faut parer de toute sa meilleure volonté, de toute sa croyance, de toute sa ferveur pour un idéal.

Idéal… voilà un grand mot prononcé ! Mais en est-il un plus beau ? Est-il tâche plus noble, et qui requière plus de persévérance et d’enthousiasme profond, que d’élever l’enfant, avec simplicité et tendresse, vers tout ce qui est vrai, sain, juste et beau ?

Mais là même ne se bornait pas notre ambition. Nous nous sommes efforcés de lui faire aimer la terre… ; d’abord ses aspects les plus séduisants : les arbres et l’eau, les fruits et les fleurs ; et puis les bêtes et la ferme ; enfin le travail libre et fécond, sous le ciel vaste et pur…, loin des bureaux étroits, loin des fumées d’usine… ; la terre, c’est-à-dire l’orgueil de récolter et l’orgueil de nourrir… ; la terre, le pain de tous…, la terre, le bien le plus vrai, le plus sûr, celui qui, mieux qu’aucun autre, fait l’homme libre ! »

EXTRAIT N°2 -

« Quand j’étais petit, j’avais, je ne sais trop pourquoi, horreur des Juifs. Était-ce d’avoir entendu prononcer autour de moi l’injure : « Sale Juif » ? Je ne prononçais moi-même jamais ce mot de juif sans l’épithète sale. Pas à la maison, naturellement : papa et maman m’en auraient vertement grondé ! À force de dire « sale juif », je m’étais persuadé que les Juifs étaient la race la plus déplaisante et la moins intéressante qui fût. En quoi je me trompais fort. Convenons qu’elle a ses défauts, qui nous rebutent un peu. Il n’en est pas moins vrai qu’elle nous donne l’exemple de vertus essentielles, telles que l’amour du travail, la persévérance et l’esprit de solidarité. Et, si peu que j’ai fréquenté des Juifs, j’ai gardé le souvenir de jeunes gens intelligents, particulièrement doués pour les arts, et de qui la volonté d’atteindre un but fixé m’impressionna plus d’une fois très vivement. »

Postage & Vintage - Page 85

-

BEAU LIVRE D'ÉCOLE N°14

-

LIVRE DÉLICIEUX N°6

La nostalgie supporte-t-elle le matraquage ? L’avalanche d’articles et d’ouvrages commémorant Mai 1968 nous « interpelle quelque part au niveau du vécu », comme diraient les anciens combattants de ce printemps vraiment pas comme les autres.

La nostalgie supporte-t-elle le matraquage ? L’avalanche d’articles et d’ouvrages commémorant Mai 1968 nous « interpelle quelque part au niveau du vécu », comme diraient les anciens combattants de ce printemps vraiment pas comme les autres.

Ceux qui ne l’ont pas vécu se plaisent à idéaliser la « révolution » de la jeunesse embourgeoisée des Trente Glorieuses.

Ceux qui y ont pris part s’inventent une « conscience citoyenne », préparant la France au crépuscule du gaullisme historique. Autant de miroirs qui renvoient aujourd’hui les images d’un folklore pathétique, dont les honnêtes historiens peinent à trouver le sens.

Faut-il alors « commémorer » Mai 1968 ? Assurément le verbe est trop beau. Ni grandeur ni douleur nationale dans ce feuilleton seventies. Laissons à la Victoire du 8 mai 1945 l’honneur de la mémoire.

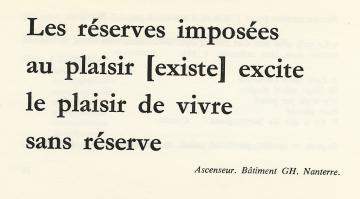

Pour autant, Mai 1968 réveille à notre esprit une sympathique créativité imaginative, peuplée de « slogans », devenus aujourd’hui vestiges d’une « parole libérée ».

Des slogans nourris d’une solide culture philosophique, pétrie d’humour subtil, en rien comparables avec les « tags ethniques », dénués de sens, qui souillent impunément les murs de nos villes.

Le LIVRE que j’ai le plaisir de vous présenter cette semaine eut la bonne idée de vouloir restituer à chaud la mémoire de cette « démocratie de la rature » aux allures libertaires, mais combien élitiste, à en juger le niveau bac + 15 de certains graffitis…

EXTRAIT :

« Le grafitti en soi devenait liberté. Et combien de sincères ont écrits « je n’ai rien à écrire » : ils n’étaient pas naïfs. Ils ont crié pour se « sentir avec ».

Célébration d’un anonymat qui participe. Ceux qui ont cité n’ont pas signé, annexant l’auteur aux circonstances.

Mais ces cris, au clou sur la craie, à la chaux sur le parpaing et à l’encre sur le papier, niant la politique, contestant la philosophie, l’esthétique, la poésie, ont créé. Forum vertical, démocratie de la rature : les rajouts, les réponses instituaient un dialogue.

Déjà les lessivages blancs de juin écrasent à plat les pamphlets noirs et rouges de mai : on repeint.

Pour la première fois sans doute, un monument historique n’avait pas prétention de l’être.

Les dissonances et les discussions, monument éphémère d’un printemps, auraient disparu…

Ces murs aux grandes oreilles, qui revendiquaient la parole, n’auraient plus eu d’yeux ? Pourquoi ?

D’où ce recueil. »

Source : Journal mural Mai 1968 - Sorbonne, Odéon, Nanterre, etc… -

Les murs ont la parole…

Citations recueillies par Julien Besançon

(Paris, Tchou éditeur, juin 1968, 17,5 cm sur 11,5 cm, 182 pages)

« Je ne pense pas qu’il faille attacher

plus d’importance que cela n’en vaut la peine à quelques enragés. »

Alain Peyrefitte - Extrait d’un discours 3 mai 1968

-

ACTU ET NOSTALGIE N°2

La nostalgie peut-elle être malsaine ?

La nostalgie peut-elle être malsaine ?

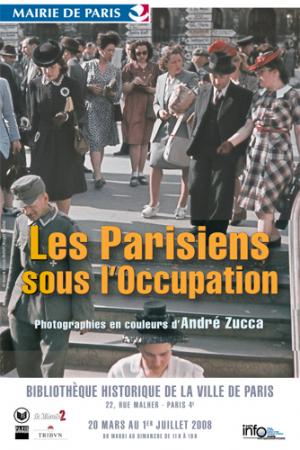

La question nous vient à l’esprit au détour de la (vaine) polémique que de beaux esprits agitent au sujet de l’exposition « Les Parisiens sous l’Occupation » qui nous présente des photographies inédites, et en couleurs, d’André Zucca, correspondant de guerre, requis par les Allemands pour mettre son talent au service du magazine de propagande Signal, le Paris-Match de l’époque, version gentiment nazie.

Pour le magazine L’Express, paru le 17 avril, ces clichés « auraient peut-être mérité d’être présentés avec plus de pincettes ». Une réserve prudente qui sent bon le « politiquement correct ». Comme si l’esthétisme de ces photos devait nous donner mauvaise conscience. Comme si la nostalgie pouvait receler des charmes honteux, que la sentencieuse Histoire aurait le devoir de dénoncer.

Cette fresque de la vie parisienne sous l’Occupation fut réalisée, bien sûr, pour séduire et rassurer. Et aujourd’hui encore, la magie opère : les rues de la Capitale baignent de soleil, l’air semble léger, l’ambiance sereine, les femmes élégantes, les Allemands souriants. Bref, rien à voir avec les « années noires » que cultive notre mémoire collective, engoncée dans une révérencieuse compassion.

Cette fresque de la vie parisienne sous l’Occupation fut réalisée, bien sûr, pour séduire et rassurer. Et aujourd’hui encore, la magie opère : les rues de la Capitale baignent de soleil, l’air semble léger, l’ambiance sereine, les femmes élégantes, les Allemands souriants. Bref, rien à voir avec les « années noires » que cultive notre mémoire collective, engoncée dans une révérencieuse compassion.

Mémoire collective, mémoire sélective ? Nous « qui ne pouvons juger parce que n’avons pas connu cette époque », comme aimaient le répéter nos parents pour nous clouer le bec, nous pouvons seulement nous souvenir de ce qu’on a bien voulu jadis nous enseigner.

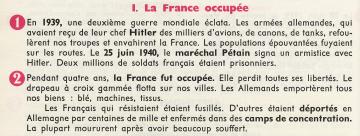

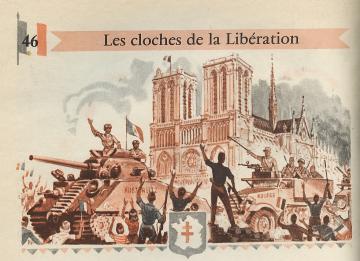

Dans les livres d’école, le tableau de « la France occupée » (Cf extrait ci-dessous) nous présentait un tout autre décor, où le chaos le disputait à l’abattement. Version gentiment républicaine, auréolée par le sublime dénouement de la Libération de Paris, à la gloire de ceux qui ont choisi le sursaut contre la résignation.

Les générations passent, l’Histoire officielle trépasse. Et la Vérité triomphe peu à peu avec son long cortège de nuances que célèbre à merveille l’irénisme à la française. Certes « on ne vivait pas bien sous l’Occupation », mais « il fallait bien vivre quand même »… Et grâce à l’étrange résonance de ce « quand même », ponctué de dépit ou de fatalisme, on comprend aujourd’hui qu’il est indécent de juger.

Conjuguer nostalgie et pédagogie, n’est-ce pas tout ce qu’on demande à une belle exposition ? Remercions alors l’artiste André Zucca pour s’être si bien dévoué à l’Alllemagne nazie. Sans lui, dans notre imaginaire, Paris occupée serait vraiment trop grise…

Pour en savoir plus :

http://www.paris.fr/portail/Culture/Portal.lut?page_id=145&document_type_id=2&document_id=50952&portlet_id=11706

Source : AUDRI (E.) & DECHAPPE (M. & L.) – Histoire de France – Images et récits –

(Limoges, Charles-Lavauzelle et Cie éditeur, 1968)

Source : GAUTROT LACOURT (J.) & GOZÉ (E.)- Premier livre d’Histoire de France

(Paris, Éditions Bourrelier, 1953)