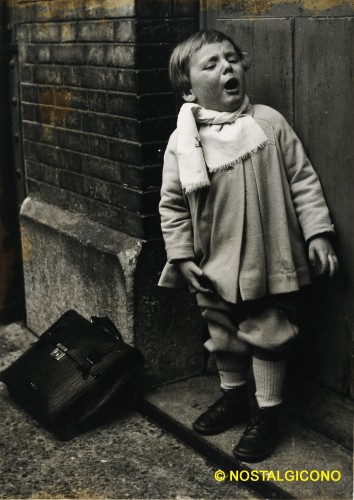

En ce jour de rentrée des classes, la nostalgie se veut compatissante.

En ce jour de rentrée des classes, la nostalgie se veut compatissante.

Retrouver les copains, c’est jamais triste.

Mais retourner à l’école, ce n’est pas vraiment gai.

Par-delà le siècle, cette journée si particulière se plie aux mêmes rites et transporte les mêmes émotions.

Un de mes poètes préférés nous invite à en partager la mélancolie, sans laquelle le charme de la « vraie rentrée » serait rompu.

Une pensée émue pour toutes celles et tous ceux qui se reconnaîtront au fil de cette ravissante récitation…

PREMIÈRE SOLITUDE

On voit dans les sombres écoles

Des petits qui pleurent toujours.

Les autres font leurs cabrioles :

Eux, ils restent au fond des cours.

Leurs blouses sont très bien tirées.

Leurs pantalons en bon état,

Leurs chaussures toujours cirées ;

Ils ont l’air sage et délicat.

Les forts les appellent des filles,

Et les malins des innocents :

Ils sont doux, ils donnent leurs billes,

Ils ne seront pas commerçants.

Les plus poltrons leur font des niches,

Et les gourmands sont leurs copains ;

Leurs camarades les croient riches,

Parce qu’ils se lavent les mains.

Ils frissonnent sous l’œil du maître,

Son ombre les rend malheureux ;

Ces enfants n’auraient pas dû naître,

L’enfance est trop dure pour eux !

Oh ! la leçon qui n’est pas sue,

Le devoir qui n’est pas fini !

Une réprimande reçue,

Le déshonneur d’être puni !

SULLY PRUDHOMME.- Les solitudes (1889)

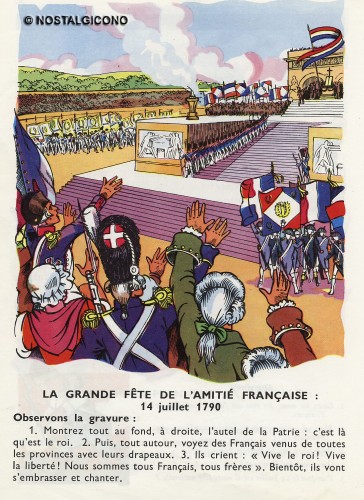

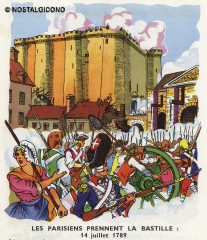

Comme chaque année, au fil des grandes pages de l’histoire de France, le service public télévisuel accomplit sa mission commémorative.

Comme chaque année, au fil des grandes pages de l’histoire de France, le service public télévisuel accomplit sa mission commémorative.

Nostalgie et commémoration font-elles bon ménage ?

Nostalgie et commémoration font-elles bon ménage ?