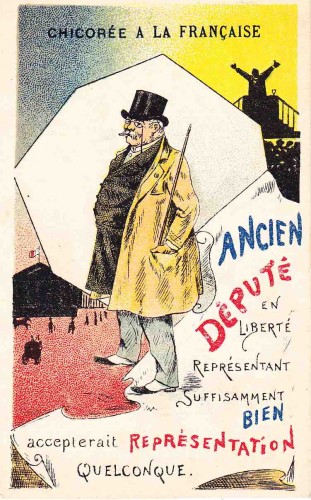

La nostalgie se reconnaîtrait-elle dans le scrutin législatif ? Aussitôt posée, la question nous propulse vers une lointaine époque où le tempérament français se nourrissait d’un antiparlementarisme primaire. Tout au long des années trente, il est vrai, les scandales politiques étaient assez nombreux pour donner du grain à moudre à l’humeur frondeuse de nos aïeux.

La nostalgie se reconnaîtrait-elle dans le scrutin législatif ? Aussitôt posée, la question nous propulse vers une lointaine époque où le tempérament français se nourrissait d’un antiparlementarisme primaire. Tout au long des années trente, il est vrai, les scandales politiques étaient assez nombreux pour donner du grain à moudre à l’humeur frondeuse de nos aïeux.

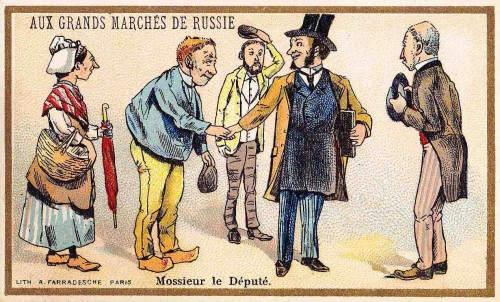

Si les élections législatives font aujourd’hui la part moins belle aux notables bedonnants jouant d’influences plus ou moins occultes, il n’en demeure pas moins que la perception de ce scrutin recèle la même ambiguïté dans l’esprit des électeurs… Surtout depuis que notre vénérable Ve République voue un culte respectueux au scrutin de circonscription.

SCRUTIN AMBIGU

Comme notre député est réputé être « représentant du peuple et élu de la nation », — souveraineté nationale oblige, selon l’article 3 de notre Constitution —, il n’a en théorie aucun compte à rendre à ses électeurs. Mais comme il s’agit d’un scrutin uninominal majoritaire à deux tours, impossible pour un candidat, et encore moins pour le député sortant, de nier le rapport direct de légitimité qui le lie aux électeurs de son ressort territorial.

Dès lors, chaque élection législative demeure prisonnière des mêmes ambiguïtés : s’agit-il de donner une majorité parlementaire au nouveau président de la République ou de contribuer à l’équilibre des pouvoirs en exprimant le souhait d’une « cohabitation institutionnelle » ? S’agit-il d’approuver ou de désavouer une politique nationale ou des promesses d’actions locales, plus perceptibles et plus rationnelles pour une démocratie de proximité ? S’agit-il de souscrire au programme d’un parti politique ou d’exprimer l’attachement que l’on porte à une personnalité locale ?

Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les sensibilités lors d’un scrutin législatif d’autant plus qu’il se prête à 577 élections locales !

AMATEURISME DÉBRIDÉ

Cette confusion dialectique est mieux encore orchestrée depuis que le marketing politique s’est emparé des campagnes électorales, du moins pour les candidats qui se donnent les moyens de leur ambition…

Si elle n’est pas encore une science exacte, la communication politique repose sur des principes élémentaires. Pour mieux conjuguer émotion, séduction et conviction, — les trois qualités que Cicéron attribuait au bon orateur — le message est désormais « segmenté » selon les « cibles prioritaires » en fonction d’un « planning de campagne » méthodique privilégiant les meilleurs supports médiatiques.

Cette approche rationnelle ne vaut bien sûr que pour les candidats aguerris jouissant d’une solide logistique partisane. Les autres candidats, dont l’amateurisme débridé fait souvent sourire, ont pour mérite de donner tout son charme à la campagne électorale, entre folklore désuet et pas de clerc…

Pour en avoir un aperçu grandeur nature, comparez les professions de foi que vous venez de recevoir par voie postale et amusez-vous à dénicher « le détail qui tue »…

Juste pour l’exemple, venez explorer le « petit inventaire esthétique » auquel mon blog villageois vient de se livrer sur la propagande électorale de la 3e circonscription du Cher

Là comme ailleurs, certains candidats ne ratent pas l’occasion de « se tirer une balle dans le pied »… Faut-il s’en réjouir ou s’en lamenter ? Tout dépend du zeste de compassion que nous mettons dans l’expression de notre suffrage.

Cf. lien ad hoc — http://librherry.canalblog.com

La nostalgie oserait-elle s’aventurer sur le terrain politique ? La question semble de circonstances en pleine effervescence démocratique, quelques jours avant le verdict des urnes.

La nostalgie oserait-elle s’aventurer sur le terrain politique ? La question semble de circonstances en pleine effervescence démocratique, quelques jours avant le verdict des urnes. De toute évidence, le suffrage universel divise plus qu’il ne rassemble : le prochain président de la République sera élu, une fois encore, par une courte majorité de Français. La minorité, résignée ou déçue, ne se reconnaîtra pas en lui. Mauvais départ pour l’homme clef de voûte de nos institutions, censé «

De toute évidence, le suffrage universel divise plus qu’il ne rassemble : le prochain président de la République sera élu, une fois encore, par une courte majorité de Français. La minorité, résignée ou déçue, ne se reconnaîtra pas en lui. Mauvais départ pour l’homme clef de voûte de nos institutions, censé «